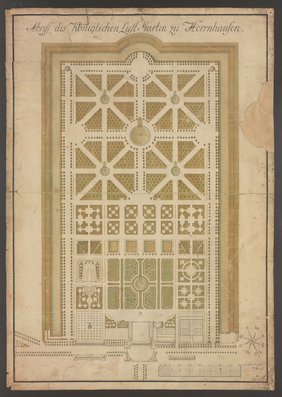

Im Frühjahr 2024 stieß eine Mitarbeiterin der TIB bei Umbettungsarbeiten in den Magazinbeständen des Archivs der TIB/Universitätsarchivs in Hannover-Rethen zufällig auf eine Reihe von nicht inventarisierten historischen Zeichnungen und Druckgraphiken, darunter ein großformatiges Blatt mit dem Plan des Großen Gartens von Herrenhausen. Schnell stellte sich heraus, dass ein Großteil der Blätter ursprünglich zum Bestand der Einzelgraphiken aus der Sammlung Albrecht Haupt gehörten. Der Fund des Plans war eine besonders freudige Überraschung, denn der Plan, der auf das Jahr 1777 datiert, galt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. In seinem eigenhändig verfassten Katalog der Handzeichnungen von 1899 hatte Haupt ihn unter dem Schlagwort „Garten-Anlagen“ als „Abriss des Königlichen Lustgartens zu Herrenhausen. 1777. G.F.K.“ verzeichnet und als besonders wertvoll markiert. Auch die seit Ende der 1930er Jahre mit der Sammlung betraute Kunsthistorikerin Lieselotte Vossnack widmete dem Plan in einem 1941 verfassten Gutachten zur Sammlung einen kurzen Absatz: „Ein glücklicher Zufall“ so schreibt sie dort „spielte Albrecht Haupt einen jener Pläne des Grossen Gartens in Hannover-Herrenhausen in die Hand (mit Ausnahme geringfügiger Veränderungen des beginnenden 18. Jahrhunderts eine Wiederholung jenes Plans von Charbonnier, nach dem der Garten seine jetzige Gestalt erhielt) 1777 datiert, in einem Jahr, in dem man mit der Idee umging, den ganz architektonischen Garten in einen Park englischen Stils umzuwandeln.“

Da diese Planungen bekanntlich wegen des fehlenden Interesses des in London regierenden Welfenhauses nie umgesetzt wurden, behielt die Gartenanlage in den folgenden Jahrzehnten weitestgehend ihre barocke Struktur. Im Wesentlichen geht diese auf die Planungen des ab 1683 mit dem Garten betrauten Hofgärtners Martin Charbonnier und seines im Amt nachfolgenden Sohnes Ernst August Charbonnier zurück, unter deren Leitung der in den späten 1660er Jahren angelegte Garten in mehrfachen Phasen bis in die 1720er Jahre hinein neu strukturiert und deutlich erweitert worden war.

Man könnte aufgrund der Erwähnungen bei Haupt und Vossnack meinen, dass der Plan der älteren Forschung hinlänglich bekannt gewesen sein muss, doch fand er in der einschlägigen Literatur zu Herrenhausen keine Erwähnung und blieb auch bei der von Lieselotte Vossnack selbst vorbereiteten großen Jubiläumsausstellung zum Großen Garten 1966 unberücksichtigt. Auch für Bernd Adam, einem ausgewiesenen Kenner der Planungs- und Baugeschichte der Herrenhausener Gartenanlagen stellt der Plan eine Überraschung dar. „Im Detail“, so Adam, „beispielsweise hinsichtlich der Binnenteilung der Bepflanzung westlich der Grotte, weicht er von allen Plänen ab, die mir bekannt sind. Die erwähnte Bepflanzung neben der Grotte zeigte 1773 und somit zeitnah zur Datierung des neu erschlossenen Plans ausweislich einer Grundrissskizze von Grotte und Feigengarten von Johann Dietrich Heumann […] eine andere Gestaltung, die auch in älteren Plänen mehrfach auftaucht.“

Zu diesen zählt auch der der Fachwelt erst seit wenigen Jahren bekannte, vermutlich Anfang der 1740er Jahre entstandene „Plan Generale de la nouvelle Machine, Écluse, et du Canal, comme aussi du Jardin et des Batiments de la Cour à Herrenhaussen“ von Anton Wilhelm Horst aus dem sogenannten „Mecklenburgischen Planschatz“. Im Vergleich mit diesem fallen weitere Unterschiede auf, die vermutlich auf schematische Vereinfachungen zurückzuführen sind, beispielsweise beim Gartentheater oder den Bosketten in der Hauptachse vor der großen Fontäne, die im Plan von 1777 als bewaldete Flächen ausgewiesen werden. Die von Adam bereits angesprochenen Areale der beiden an das Schloss direkt anschließenden Gartenabteilungen des Blumengartens und des Feigengartens hinter der Grotte wurden merkwürdigerweise leer gelassen, der Garten für Melonen und Früchte nördlich des Feigengartens weist neben einer anderen Grundstruktur ebenfalls Leerflächen auf. Damit erinnert der Plan wiederum an ältere Darstellungen wie den um 1720 entstandenen Plan der Gartenanlage von Pierre Nicolas Landersheimer. Mit diesem ist auch gemeinsam, dass die Geometrie des Gartens idealisiert, also ohne die tatsächlichen leichten Verzerrungen der gesamten Anlage, widergegeben wurde. Gleichzeitig scheint der Plan den Rückgang der ursprünglich mit Zierpflanzen besetzten Areale zu dokumentieren, deren aufwendige Erhaltung Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr beibehalten werden konnte.

Adam vermutet, dass es sich um eine Zeichenübung handeln konnte. Bereits in den 1720 Jahren waren Hofbedienstete dazu angehalten, Kopien von Plänen aus der Plankammer anzufertigen. Für ein Studien- bzw. Übungsblatt spricht auch, dass der Plan im Gegensatz zu den anderen bekannten Plänen ohne eine erklärende Legende angelegt wurde und sich auch das Monogramm des Zeichners bisher mit keinem Baubediensteten oder Kopisten dieses Zeitraums in Verbindung bringen ließ [Nachtrag: Inzwischen konnte Georg Friedrich Krantz als Verfasser identifiziert werden, der 1789 als Hofgärtner auf Schloss Celle belegbar ist]. Es gibt also noch weiteren Forschungsbedarf. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass das wertvolle Zeugnis zur Geschichte des Großen Gartens in Herrenhausen nun wieder in den Bestand zurückgekehrt und über unser Portal SAH-digital zugänglich ist.

Simon Paulus